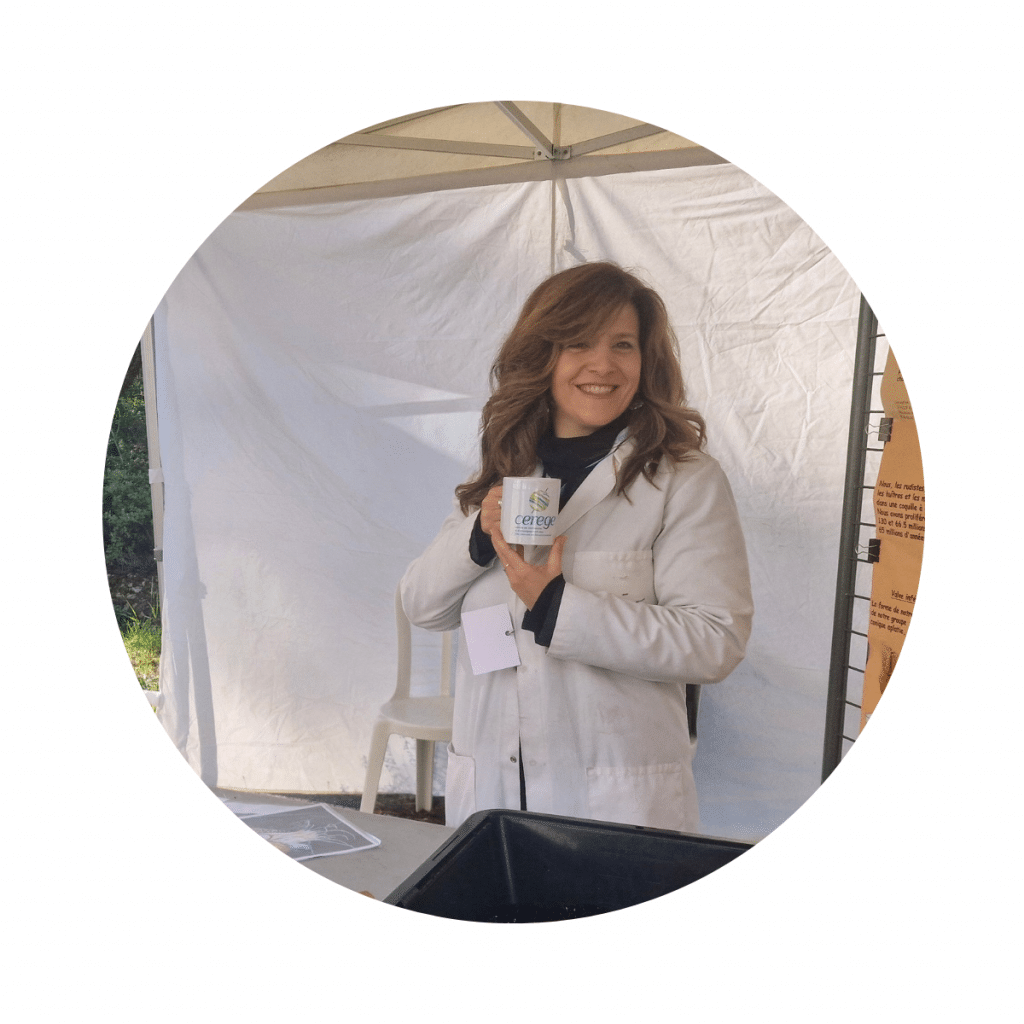

FOCUS | Anne-Lise Jourdan

Géochimiste spécialisée en isotopes stables & clumped, Ingénieure de Recherche au sein de la plateforme analytique PANISS

Un parcours sans doute un peu atypique, guidé davantage par la curiosité, l’envie de comprendre et de faire, que par la quête de reconnaissance académique. Aujourd’hui ingénieure de recherche au CEREGE, je travaille au plus près des instruments de géochimie isotopique, dans un environnement de recherche exigeant et stimulant.

Une vocation née d’un tremblement de terre

Tout a commencé quand j’avais 11 ans. Le grand séisme de San Francisco venait de se produire, et je me suis dit : « Je veux devenir sismologue. » Cette fascination pour les mouvements de la Terre ne m’a jamais quittée. J’ai commencé une licence en Sciences de la Terre et de l’Univers à Aix-Marseille Université, mais une fois dedans, j’ai vite compris que la sismologie, avec son bagage mathématique, ne me convenait pas. J’ai donc cherché à bifurquer vers les laboratoires, la géochimie et les isotopes stables dans un premier temps dans le cadre d’un master à Montpellier puis d’un deuxième M2 à Paris où je me suis spécialisée en géodynamique.

Lors de mon stage de master à Naples, sur le Vésuve, j’ai eu un vrai déclic sur ma vocation : j’y ai découvert le travail expérimental, la préparation des échantillons, les analyses… et j’ai su que c’était là que je voulais évoluer. Ce n’était finalement pas la théorie qui m’attirait dans le travail de recherche mais la pratique. J’ai toujours aimé manipuler les instruments, bricoler, ajuster les protocoles, d’ailleurs, je dis souvent que je suis plus à l’aise à concrétiser les idées des autres qu’à porter des projets scientifiques moi-même.

Enfin, après mes études de Master, je suis partie faire ma thèse à l’Université de Lausanne sur les Zonations élémentaire et isotopique dans le quartz alpin naturel. Là-bas, je passais facilement dix à douze heures par jour dans le labo, et c’en était très formateur. Cette expérience m’a d’ailleurs permis d’acquérir une vraie polyvalence technique et une rigueur qui me servent encore aujourd’hui en tant qu’ingénieure de recherche au CEREGE.

Dix ans à Londres

Une fois la thèse terminée, j’ai enchaîné avec un postdoc à Neuchâtel, puis une bourse de recherche au Royaume-Uni. J’ai d’abord atterri dans le nord de l’Angleterre, un environnement difficile, notamment quant au climat en tant que sudiste.

J’ai fini par obtenir un poste à Londres pour 3 ans Imperial College puis à l’University College London, au sein du BEIF (Bloomsbury Environmental Isotope Facility), où je suis restée dix ans. On m’y a confié la gestion du laboratoire. Je faisais tout : les analyses, la formation des étudiants, les réparations, les commandes, jusqu’au ménage… C’était presque devenu mon bébé. Mais la pandémie de Covid a été un déclencheur qui m’a poussée à prendre du recul sur ma situation, et j’ai réalisé que je voulais rentrer en France.

Soutenance de thèse en 2008

Bloomsbury Environmental Isotopes Facility (University College London) | Arrivée du nouveau spectromètre au BEIF pendant l’épidémie COVID

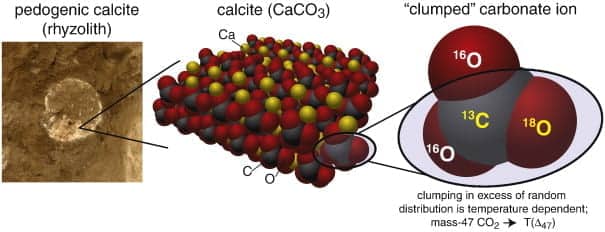

Exemple d’isotopes clumped (d’après Huntington et Lechler, 2025, dans Techtonophysics)

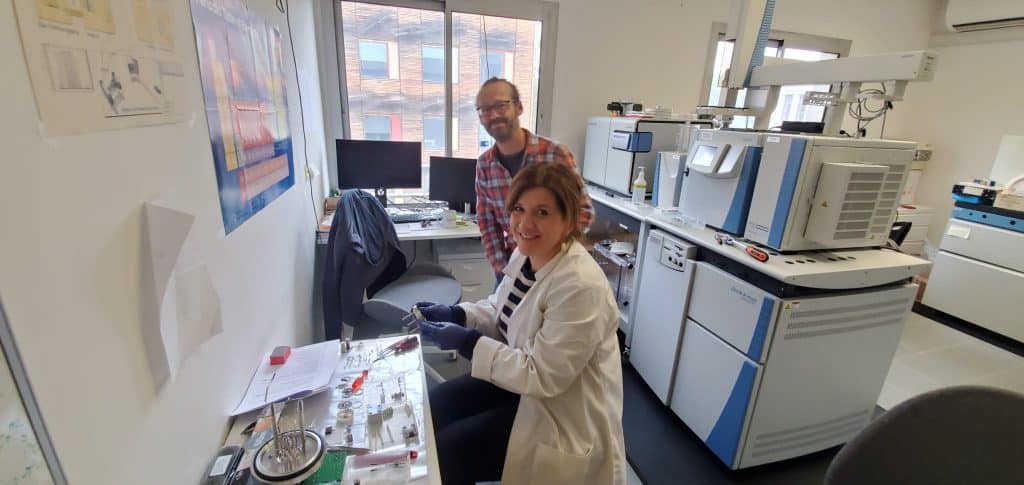

Nettoyage de la source du spectro à PANISS

Le tournant des clumped isotopes

C’est aussi à cette période que j’ai commencé à m’intéresser de nouveau aux clumped isotopes. Je m’en souviens encore : en 2006, pendant ma thèse, j’avais entendu parler de la première conférence internationale sur le sujet, à Melbourne. J’avais trouvé ça fou qu’on puisse encore faire des découvertes aussi fondamentales en géochimie !

Les clumped isotopes, ou isotopes groupés, permettent de reconstruire les températures passées en analysant par exemple la proportion de molécules contenant deux atomes lourds, dans le CO₂ issu des carbonates (masse 47). Plus il fait froid, plus ces molécules sont nombreuses – une sorte de thermomètre naturel, mais très subtil.

Cette technique est très puissante, mais aussi extrêmement contraignante : les échantillons sont rares, les analyses longues, les protocoles complexes. Il faut une chaîne analytique irréprochable. Et c’est précisément ce que je sais mettre en place.

Retour en France, nouveau départ à Aix

En septembre 2022, j’ai participé à un workshop sur les clumped isotopes. Un collègue parisien m’a parlé d’un poste en préparation au CEREGE. J’ai postulé, rencontré Alexis Licht, qui portait un projet ERC sur les migrations animales. L’entretien s’est bien passé. Le poste m’a été proposé. Hasard du calendrier : la machine dédiée aux clumped isotopes, un Thermo MAT253+ tout neuf, arrivait au CEREGE quelques jours avant moi, en mai 2023.

Depuis mon arrivée, il y a deux ans maintenant, je travaille à la plateforme PANISS, où j’ai pris en main la mise en route du spectromètre. Mon rôle est de fiabiliser les mesures, de mettre au point des routines, d’optimiser chaque étape. Il faut analyser chaque échantillon une quinzaine de fois pour obtenir des résultats statistiquement solides. C’est un travail de patience et de précision.

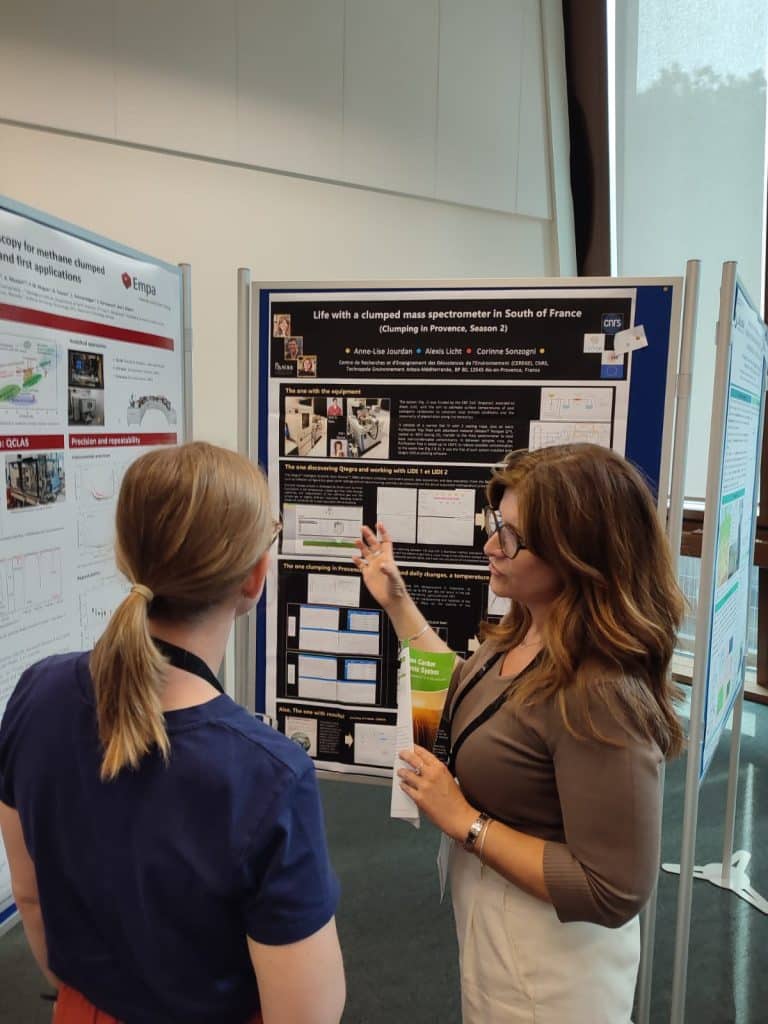

Je consacre aussi une partie de mon temps à la formation. J’accompagne les jeunes chercheur·es, je forme à la manipulation des instruments, je partage mes retours d’expérience. J’interviens dans les workshops spécialisés, non pas pour signer des articles en premier auteur, mais pour montrer comment les protocoles sont développés, testés, mis en œuvre.

Ce que je préfère, c’est le dialogue technique, la discussion sur les méthodes, les ajustements pratiques. Pour moi, la communication est essentielle. Elle demande de l’énergie, de l’attention, mais c’est ce qui fait la qualité du travail collectif.

Des applications concrètes, entre recherche fondamentale et transition

Les isotopes groupés intéressent aussi les industriels. Lors d’un postdoc, j’ai travaillé avec Shell et Qatar Petroleum sur des projets de stockage de CO₂ (carbon capture and storage). L’idée était de caractériser les réservoirs géologiques où on pouvait réinjecter du carbone. Un moyen de réutiliser les infrastructures pétrolières pour des usages compatibles avec la transition.

Aujourd’hui, je suis plus centrée sur la recherche fondamentale, mais l’approche reste la même : produire des données fiables, construire des outils robustes, mieux comprendre les interactions entre climat, biosphère et géosphère.

Et maintenant ? Les chantiers ne manquent pas. Je travaille en ce moment à la mise en place d’une ligne d’extraction des gaz offline, pour analyser la masse 48 – encore plus rare, mais riche en potentiel. Je suis aussi avec intérêt les nouvelles technologies, comme les spectromètres couplés à des lasers. Rien n’est jamais figé en analyse isotopique. Il faut toujours jongler entre rigueur et exploration, entre méthode éprouvée et innovation.

Presentation de poster à la conference JESIUM (Joint European Stable Isotopes Users Meeting) 2025